A diseñar no se aprende diseñando

En “A design Primer” la entrevistadora mantiene con Charles Eames una serie de preguntas sobre el diseño. Estas son, para mí, las dos más relevantes:

— What is your definition of design, Monsieur Eames?

— One could describe Design as a plan for arranging elements to accomplish a particular purpose.

— It is (design) a method of general expression?

— No, it is a method of action.

Eames dejó claro algo: lo que diferencia al diseño de otras disciplinas más artísticas es que tiene propósito de actuación. En otras palabras, para Eames, el diseño es una vía para intervenir la realidad con un propósito muy definido.

Para Eames, el diseño no es sólo discurso, como puede ser la sociología o la filosofía, es propósito y acción. Verba et acta.

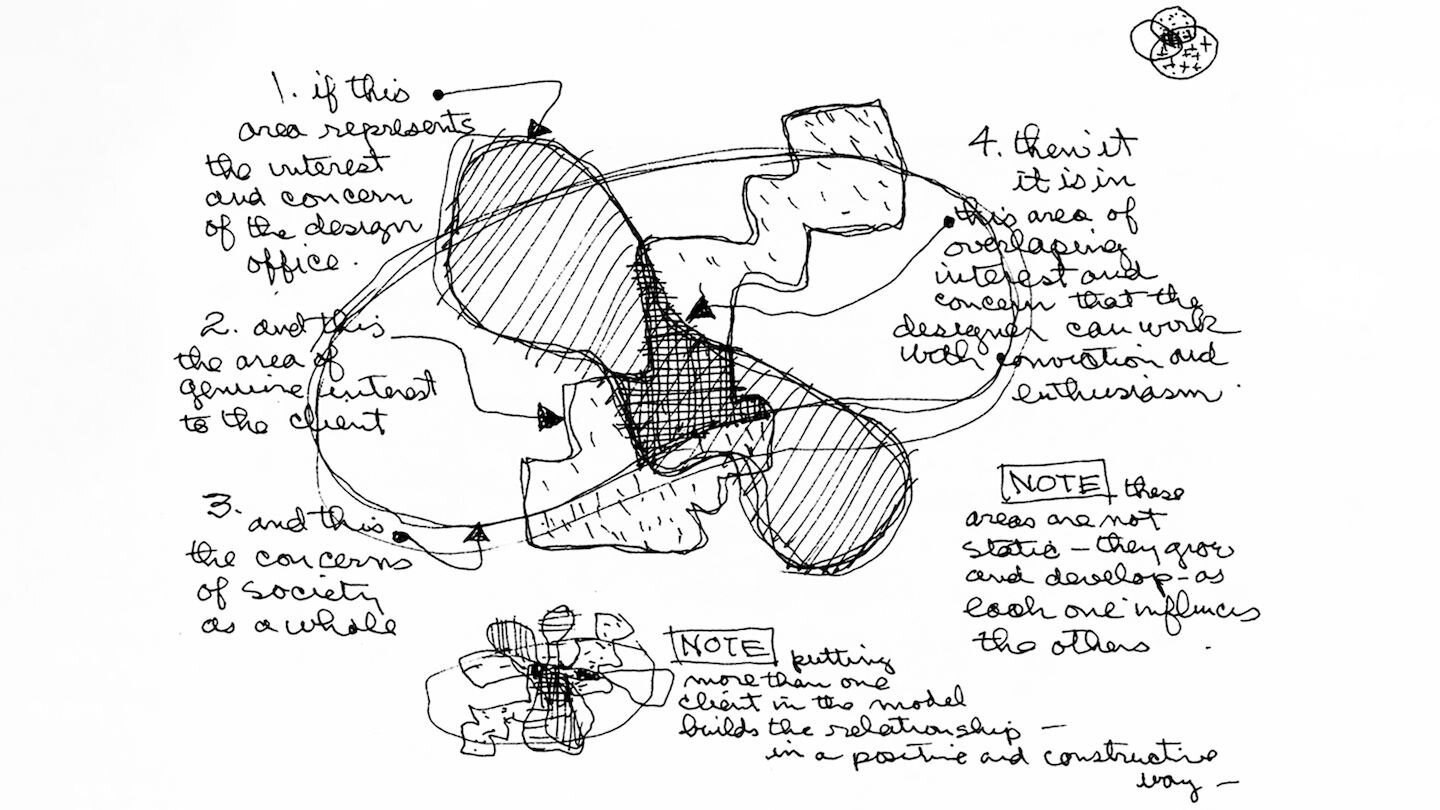

En esta famosa representación, Eames también sitúa lo que llama “las inquietudes de la sociedad en su conjunto” y le da entidad de zona imprescindible.

3. And this, the concerns of society as a whole

Y así lo entiendo yo, tanto que este documental lo vieron mis alumnos el primer día de clase del Programa de Diseño de Interacción del Instituto Tramontana.

Entonces, si el diseño es un método de acción ¿Significa eso que lo importante es la práctica? No creo que Charles Eames quisiera decir eso:

Que el resultado de tu trabajo sea acto tangible y con efecto no equivale a que lo crees sólo actuando, a que tu ejercicio como diseñador sea sólo físico, muscular. Eames hace referencia clara al propósito y al interés de la sociedad como contexto en el que el diseño existe. De ahí, no sin cierto atrevimiento, deduzco que Eames estaría muy de acuerdo en estudiar la sociedad para entender mejor el encaje y el efecto de la cosa diseñada.

Pero ¿no es cierto que la práctica es importante?

Pues claro. Es importante e imprescindible. Casualmente, la polémica del día me pilló escribiendo esta frase:

El diseño no es sólo producto, es también mercado y cultura. Esto es muy muy importante; veamos por qué:

Diseñamos artefactos para necesidades (producto) y lo hacemos desde una estrategia de negocio donde costes y beneficios son parte de los condicionantes de diseño (mercado). Todo esto, como indica Eames, tiene sentido y se ve influido por los contextos ideológicos, sociales, económicos y culturales de cada lugar y momento (cultura).

En otras palabras: lo que se diseñaba en los años 30 dista mucho de lo que se diseñaba en los 80 y de lo que diseñaremos en los años 30 del s.XXI porque las necesidades, la economía, los valores y en general el zeitgeist son diferentes.

Un buen diseñador es el que entiende eso porque ha estudiado el pasado, sabe leer el presente y comprende cómo los factores van a cambiar en el futuro. Una buena diseñadora sabe que su trabajo se nutre de esos factores y, como en un ciclo natural, su propio diseño influye en ellos.

Desde que existe el diseño, existe el estudio de la sociedad como parte de la formación de diseñadores y diseñadoras. Tímidamente en Bauhaus y mucho más intencionadamente en la Escuela de Ulm, se estudió sociología, arquitectura, economía, psicología y comunicación, entre otras, como parte imprescindible del currículo de los estudiantes. Inge Scholl, cofundadora de la escuela, hizo este diagrama en 1951 para ilustrar la confluencia de saberes y cómo se enseñarían:

El diagrama que creó Inge Scholl para el programa formativo de la HfG de Ulm, 1951

Es obvio que no hay diseño sin práctica. La práctica es la plasmación del discurso, el músculo que empuja el hacha o la mano que dirige el escalpelo en el quirófano. Cuanto más pulida la práctica, más eficiente es el golpe y más limpia la incisión.

Eso es evidente. Pero…

No hay buen diseño sin estudio. No hay buen diseño sin psicología, sociología, economía, filosofía, antropología e historia. No hay buen diseño sin propósito.

Sin estudio sólo hay técnica.

Sin libros sólo hay presente.

Sin reflexión sólo hay repetición.

¿acaso no todo el mundo piensa igual?

En el entorno del diseño —y no hablo de practicantes, sino de personas que además escriben y enseñan diseño— es muy común insistir en la idea de que es la práctica la que trae el aprendizaje. A menudo, esta afirmación viene con un cierto desprecio a la intelectualización del diseño, como si fuese un peligro a evitar.

Cecilia Mazzeo y Ana María Romano, profesoras de diseño, escriben en “La enseñanza de las Disciplinas proyectuales” que:

El conocimiento proyectual forma parte de un grupo de disciplinas que sólo pueden aprenderse en la práctica, aunque parezca paradójico, a diseñar se aprende diseñando. Es por eso que los trabajos realizados en los talleres de Diseño, tienen un rol vertebrador en las carreras de nuestra facultad.

No son las únicas que piensan así. Internet está plagado de expresiones parecidas. Rodolfo Milani es mucho más duro. En su libro “Diseño para nuestra realidad” afirma que…

El que crea que el diseño o cualquier otra cosa puede aprenderse tomando un curso o leyendo 20 libros está completamente equivocado. Así como a bailar se aprende bailando y a torear se aprende toreando, a diseñar se aprende diseñando; y así como el mejor bailarín es el que aprendió a bailar desde niño, el mejor diseñador es el que está diseñando desde niño.

Diseñar, para Milani, equivale a un conjunto de técnicas sin mayor propósito, como el toreo o el baile. ¿Dónde queda el factor social? ¿Dónde está aquí el propósito del diseño? ¿Cultura? ¿Mercado?

Delfina Morán, profesora del máster en Experiencia de Usuario de ESNE, dice que siempre decimos de manera informal que a diseñar se aprende diseñando. En este caso me tranquiliza que lo diga informalmente, aunque la frase está ahí, en el negro sobre blanco de una revista de diseño.

No soy el primero que hace, desde el diseño, esta denuncia. Antes lo dijo el profesor Gustavo Valdés de León en “Una molesta introducción al estudio del Diseño”:

No vamos a describir de nuevo el desinterés, cuando no el rechazo, que muchos practicantes del Diseño –en especial, pero no sólo del Diseño gráfico– manifiestan por la “teoría” que es percibida como un “saber inútil”, un estéril ejercicio intelectual que le quita tiempo a la “práctica”, construcción ideológica que la fórmula “a diseñar se aprende diseñando” ilustra con claridad, reduciendo el Diseño a mero oficio, semejante al de un honesto plomero o al de un prolijo carnicero que no necesitan teoría alguna para ejercer con eficiencia su noble actividad.

¿No estaremos hablando de diferentes formas entender la actividad?

Probablemente. Hay quien, como yo, ve el diseño como una profesión que, dado que tiene un impacto, requiere de un estudio, como he dicho antes. No digo una titulación, ojo, sino estudio, biblioteca, reflexión y teoría.

Si entendemos el diseño como se entiende la arquitectura o la medicina, como se entiende la abogacía o la judicatura, como profesiones de calado y relevancia, entonces se nos hace evidente que debemos preparar mucho y muy bien a nuestros diseñadores.

Si entendemos el diseño así, decir que “a diseñar se aprende diseñando” equivale a decir que

A construir edificios se aprende construyéndolos

A curar enfermos se aprende curándolos

A defender en los tribunales se aprende defendiendo

A impartir justicia se aprende impartiéndola

etc.

A nadie se le ocurre hoy en día decir tales burradas si no está en la barra de un bar, con un palillo en la boca y señalando a la TV mientras desprecia a jueces, médicos y científicos y defiende la universidad de la vida.

Hay quien, sin embargo, entiende que el diseño es un oficio, no una profesión. Eso precisamente es lo que denuncia el Prof. Valdés de León cuando dice que equiparan el diseño al noble oficio del plomero o el carnicero.

La diferencia, para que nos entendamos, está en que el oficio se aprende por imitación y práctica. El aprendiz asiste y copia al maestro hasta que gana la suficiente destreza como para subir al nivel de ‘oficial’ y algún día quizás al de maestro.

En el oficio hay taller en lugar de biblioteca, hay mono azul en lugar de bata blanca, hay destreza en lugar de intelectualización y hay repetición en lugar de investigación.

El oficio es algo bello por lo que tiene de entrega, de minuciosidad y de amor al producto. Todos amamos al oficio, sí, lo romantizamos con facilidad y deseamos que nunca desaparezca. Yo el primero. Pero para mi eso no es diseño. O no, al menos, el diseño al que aspiro, el que trasciende, el que es producto, mercado y cultura a la vez.

¿Entonces, por qué no deberíamos decir que a diseñar se aprende diseñando?

Diga cada uno lo que quiera, pero sea consciente de qué mensaje traslada cuando lo dice.

Tengo clarísimo que muchas de las personas que dicen que a diseñar se aprende diseñando, lo que quieren decir es que la práctica da sentido al estudio. Nada que objetar en ese significado. Sin embargo, la frase demasiado a menudo se usa en materiales promocionales de bootcamps y cursillos rápidos para proyectar la idea de que, con poco dinero y esfuerzo, el profano logrará un puesto de trabajo en un sector bien remunerado.

Al decir que a diseñar se aprende diseñando estamos bajando el listón intelectual, porque si lo que hace falta es práctica, si eso es lo importante, entonces cualquiera puede ser diseñador, da igual de dónde venga, si trae mucho o poco bajage, si es brillante o mediocre. Buena estrategia para el bootcamp, mala para el nivel de nuestra profesión.

Pero voy más allá: a poco que uno conozca oferta formativa en diseño, sabe que hay una zona gris donde enseña gente que ni tiene horas de taller ni de biblioteca y que a menudo camufla esa falta de contenido, teoría, reflexión y “chicha” con mucho ejercicio y mucha práctica. Mientras ellos trabajan, yo no tengo que hablar, pensará avispado el profesor de la zona gris.

Resumiendo

El diseño de interacción está en un momento bonito pero frágil, como cualquier cachorro. Crece sano, pero aún es vulnerable.

Las palabras que elijamos para contarlo, las metáforas, los giros y la retórica que usemos, marcarán cómo lo entiende quien lo ve desde fuera. Así se nos juzgará y eso determinará nuestra influencia como profesión.