Adolescencia, franciscanos y un libro de diseño

Cuando terminé la enseñanza básica, mis padres, gente de clase media, me mandaron a estudiar a un prestigioso colegio religioso de Palma de Mallorca: el Sant Francesc. Debían de querer que no me desbaratase en los estudios o que se me pegase algo de los hijos de las élites locales, aunque nada de eso ocurrió. El caso es que el plan formativo que me habían diseñado venía con pensión completa en el internado del colegio; a saber, iba a vivir con una treintena de chavales entre los diez y los dieciocho años, en un convento franciscano del s. XIII, el mismo en el que estudiaron los evangelizadores de California (Fray Junípero Serra incluido).

El internado era de lunes a viernes: estudiábamos, comíamos y dormíamos en el mismo sitio: la tercera planta del convento, encima de la de los frailes, que iban con su hábito, su capucha y su cuerda a la cintura, como uno se imagina a los frailes franciscanos en su convento.

Este es el claustro del convento de Sant Francesc. Ahí en la parte del ciprés, tercer piso, andábamos los “pensionistas”.

El tema da para contar mil historias, anécdotas casi todas divertidas vistas con distancia, y alguna no tanto, pero nada traumático. Sin embargo hoy no toca eso. Voy a lo que voy: el caso es que yo, un chaval en pleno desarrollo, con los músculos y los huesos a todo crecer, andaba siempre con hambre. Los franciscanos eran partidarios de la frugalidad en lo alimenticio; la de sus alumnos de sus alumnos, no la suya, por decirlo suavemente, y siempre andábamos con hambre. Andábamos caninos.

Los que sacaban notas decentes tenían derecho a salir un par de horas por la tarde a pasear por la ciudad. Yo aún era de esos. Se aprovechaba ese rato para ir a comprar un bocadillo con algo más de chicha que el que nos daban para merendar. El caso es que yo, con mis quinientas pesetas de asignación semanal, no solía tener para grandes fastos. En realidad el segundo día de la semana ya me había gastado todo el dinero en comida y andaba pobre el resto de la semana. Pobre y hambriento. Que sí, que podía pedir a mis padres, pero me daba apuro; suficiente costaba el colegio como para estar pidiendo más dinero. Total, que algunas semanas acababa matando el hambre con pipas de girasol que compraba a granel en una tienda de animales: medio kilo por cincuenta pesetas. Merendaba lo que los loros.

El hambre y la pobreza no lo eran sólo de alimento. Andaba con ganas de aprender cosas pero tampoco tenía dinero para libros. La biblioteca del colegio era impresionante, como de película, con sus incunables y sus estanterías centenarias, pero no tenía muchas cosas modernas. Así que me daba paseos por librerías y hojeaba libros todo el rato que podía hasta que empezaban a mirarme mal y continuaba con mi paseo.

Una primavera, más o menos por estas fechas, se celebraba en la Plaza España la feria del libro. Recuerdo que era una tarde soleada y que fui solo a darme un paseo por allí. Para mi era uno de los acontecimientos más interesantes del año. Miles de libros nuevos, de temas que ni podía imaginar que existiesen. Podía hojear durante horas sin sentirme presionado.

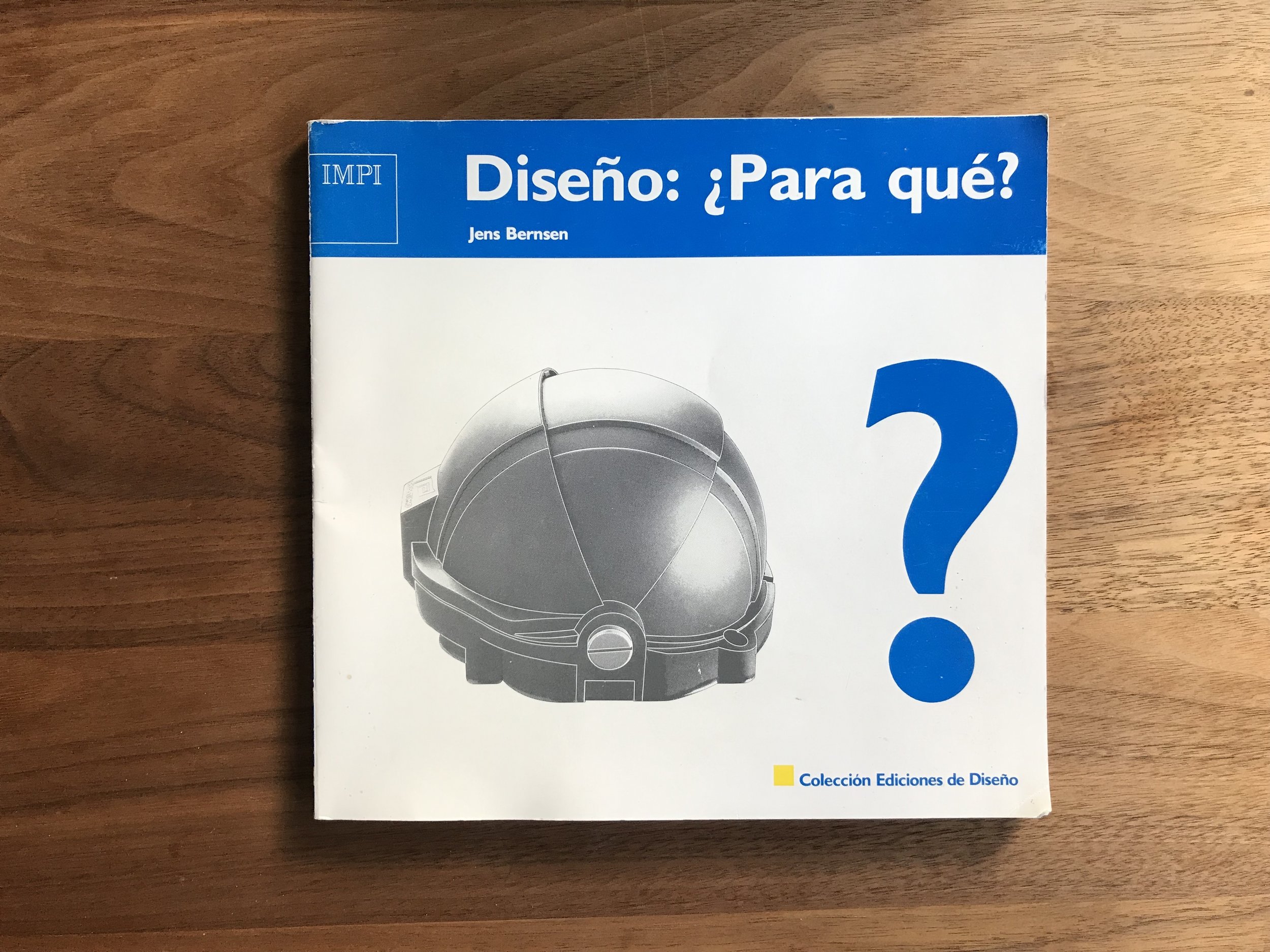

Paseando entre puestos lo vi, moderno, misterioso, anunciando algo seductor y desconocido, invitándome a hojearlo:

“Diseño ¿Para qué?” de Jens Bernsen. O mejor dicho, diseño, ¿por qué no?, pensé yo. ¿Qué encerraban esas páginas? ¿Qué era ese objeto con forma de armadillo espacial? En mi mundo no existían libros como ese. Y yo quería viajar al mundo de ese libro. Me llevé la mano al bolsillo pero sólo había pipas de girasol sin tostar, los restos de la merienda.

Ese libro y yo nos habíamos declarado amor, pero era una historia imposible. No recuerdo lo que costaba pero seguro que superaba la asignación semanal y además no estábamos a principios de semana, con lo que sólo me quedaba resignarme… ¿O no? En cuestión de segundos mi cerebro se puso a buscar caminos no para conseguir el dinero, sino para conseguir poseer aquel libro. Y los encontró. Me hice la pregunta que necesitaba hacerme. Si robar para saciar el hambre es aceptable, ¿Estaba mal robar para saciar el apetito de conocimiento?

Debí de pasar por delante del stand de esa librería unas cinco o seis veces, dudando, enfrentándome al dilema, evaluando opciones, maniobras, vías de escape y consecuencias. ¿Y si me pillaban? ¿Avisarían a Fray Riera, el responsable del internado? ¿Me expulsarían? ¿Habría merecido la pena?

Recuerdo la adrenalina y los pasos acelerados, alejándome sin mirar por si girar la cabeza me delatase. Lo había hecho, había robado un libro. No cualquier libro, el que más deseable, interesante y maravilloso del mundo. Uno que hablaba del futuro, de tecnología y lugares muy diferentes de mi internado franciscano ¡Hablaba de diseño!

Pasaron los años y me olvidé del libro y del diseño. Empecé Ciencias Políticas y Sociología sin pensar más que en las ciencias sociales y no fue hasta tercer que fui derivando hacia el diseño de nuevo. Con el tiempo, el diseño se convirtió en mi profesión, pero nunca me vino a la cabeza ese libro ni mi interés adolescente por el tema; era como si ese libro y el pecado adolescente que lo puso en mis manos no hubiese sucedido nunca.

Años después, en una visita a mi Madre me puse a rebuscar libros de juventud que llevarme a Madrid. Y allí estaba entre uno de cuentos de Ray Bradbury y algo de Asimov. Lo releí, de pie (es breve), de una vez, y me pareció que para ser de 1989 no podía ser más actual. Me dejó pensativo y sonriente, preguntándome si realmente esa fue la semilla que me convirtió en diseñador, dudando de nuevo sobre si hice bien o no robándolo, pero sintiéndome feliz de haber unido esos puntos.

No recuerdo el nombre de la librería dueña de ese stand (dudo que me fijase siquiera aquel día) pero desde luego me haría muy feliz poder saberlo. Iría a pagar mi deuda, a disculparme y a agradecerles que aunque muy probablemente me viesen, decidiesen dejar que ese muchacho se llevase el libro aquel que le tenía embelesado.